da Giustino Parisse | Storia

Seicento anni fa la “conca aquilana” da Pizzoli a Navelli fu scossa da quella che è passata alla storia come la “guerra dell’Aquila”. Spesso ne viene ricordato solo l’atto finale: lo scontro che avvenne venerdì 2 giugno 1424, dalle ore 8 alle 17, fra il capitano di ventura Braccio Fortebraccio da Montone e una lega militare composta da soldati del Regno di Napoli (regina Giovanna II), Stato Pontificio (papa Martino V), i Visconti di Milano e naturalmente gli aquilani guidati da un nome “mitico”: Antonuccio Camponeschi.

Come andò a finire quella battaglia è noto: Braccio scelse di combattere in campo aperto (fra Bagno, Monticchio, Onna e Bazzano), fu sconfitto, fu ferito e dopo un paio di giorni morì in una casupola contadina non lontana da Bazzano. Finì così il sogno che Fortebraccio aveva coltivato per anni, quello cioè di un regno tutto suo nell’Italia centrale con il fulcro in Umbria (era signore di Perugia) e con territori da sottrarre sia al papa che al Regno di Napoli (e l’Abruzzo aquilano era fra questi).

Se il 2 giugno 1424 fu la resa dei conti fra gli “alleati” e Braccio che ormai era diventato pericoloso per tutti (anche per i Visconti di Milano che in lui vedevano un ostacolo alle loro mire su Firenze) la guerra dell’Aquila ha radici che affondano a diversi anni prima e che gli studiosi inquadrano in due particolari contingenze storiche: la prima fu la lotta per la successione al Regno di Napoli con una Regina, Giovanna II (Angiò-Durazzo), che non aveva figli (e quindi eredi) e che tentennò a lungo per scegliere il successore fra Alfonso D’Aragona (a cui Braccio alla fine si era legato) e Luigi III D’Angiò del ramo angioino “doc”, ramo a cui gli aquilani erano da sempre rimasti fedeli (gli Angioini furono i veri fondatori dell’Aquila a fine XIII secolo). Antonuccio Camponeschi, il paladino dell’autonomia dell’Aquila, aveva rafforzato il legame con Luigi III grazie a una serie di matrimoni di suoi parenti con personaggi vicini agli Angioini.

La seconda contingenza storica fu il cosiddetto scisma d’Occidente che all’inizio del 1400 rischiò di mandare in seria crisi la Chiesa. Basti pensare che a un certo punto ci furono tre papi: uno romano, uno avignonese (anche se la cattività avignonese ufficialmente era finita da decenni) e uno che era stato eletto per sanare lo scisma, Giovanni XXIII, ma che aveva finito per creare ancora maggiore confusione.

Braccio, capitano di ventura e quindi un mercenario, offriva i suoi servigi ora all’uno ora all’altro dei contendenti cercando, più che fare gli interessi altrui, di tessere la tela di un suo possibile regno “incastrato” fra Napoli e Roma. In questo gioco di sponda Braccio, quando appoggiò Alfonso d’Aragona che la Regina Giovanna II aveva inizialmente scelto come erede, riuscì a farsi nominare Principe di Capua e governatore d’Abruzzo. Lo scisma di Occidente fu sanato, se pur fra mille contrasti, solo nel 1417 dal Concilio di Costanza, che nominò papa Martino V.

Il primo problema che Martino V si pose fu quello di ricostituire un forte Stato Pontificio e ristabilire l’ordine a Roma che era stata più volte conquistata e saccheggiata da vari pretendenti, fra cui anche Braccio.

Il papa prima si servì di Fortebraccio per riconquistare alcuni suoi territori ma quando si accorse che gli obiettivi del condottiero erano altri cambiò “cavallo” e convinse la regina Giovanna II a mollare Alfonso d’Aragona (appoggiato da Braccio) e scegliere come erede Luigi III D’Angiò. Cosa che avvenne ufficialmente nel luglio del 1423 quando Fortebraccio aveva già assediato L’Aquila. Ma perché cominciò quell’assedio? Per capirlo meglio bisogna risalire al febbraio-marzo del 1423. Giusto 600 anni fa.

Giustino Parisse

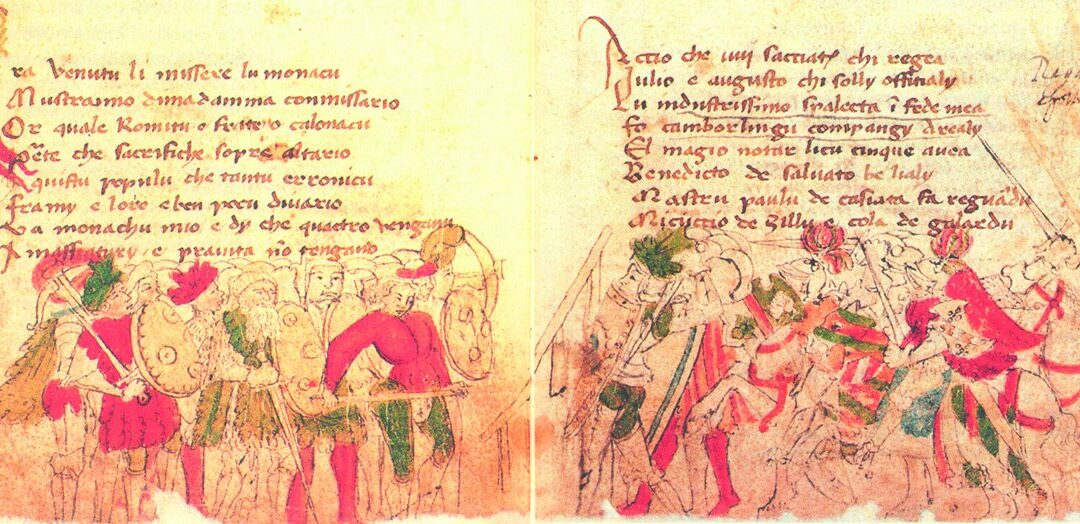

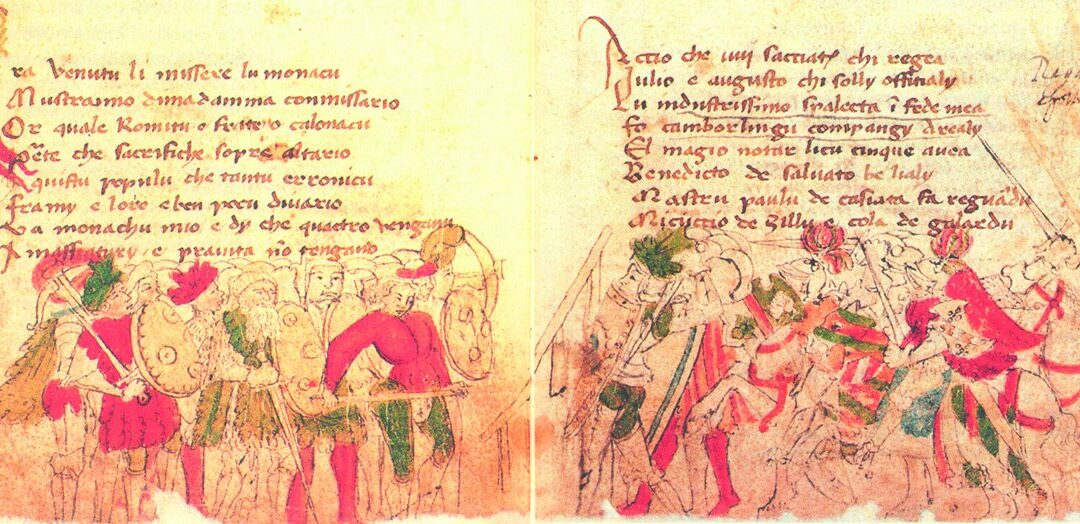

Nell’immagine di copertina: I condottieri Braccio da Montone e Jacopo Caldora si fronteggiano con i loro rispettivi eserciti sotto le mura dell’Aquila, davanti alla Porta Barete. L’immagine di un anonimo miniaturista aquilano è conservata nella biblioteca comunale Augusta di Perugia.

da Alfonso Forgione | Storia

Il paesaggio che caratterizza il territorio aquilano è da sempre condizionato da forme insediative tipicamente medievali, basate sul sistema dei villaggi di alta collina, qui maggiormente funzionali rispetto agli insediamenti di pianura di epoca classica.

Già dall’VIII-IX secolo, le prime fonti documentarie testimoniano lo svilupparsi di quel sistema organizzativo delle proprietà fondiarie basato su particolari tipologie di aziende agricole, dette curtes, attorno alle quali sorsero numerosi insediamenti sparsi di piccolissime dimensioni.

Sono note, infatti, numerose attività produttive votate per lo più allo sfruttamento dei pascoli e dei boschi. Probabilmente gravitanti su centri abitati più consistenti, queste attività erano associate a piccole casae disposte su modesti rilievi a mezza costa lungo i versanti interni delle montagne, nei pressi dei rarefatti terreni coltivabili che ancora oggi caratterizzano il territorio.

Nell’area soggetta alle antiche diocesi di Amiternum e Furconia, rispettivamente alle estremità Ovest ed Est dell’attuale città dell’Aquila, il paesaggio fu caratterizzato da rari appezzamenti di terra coltivata e vaste estensioni di bosco e terreno destinato al pascolo. Un mondo di agricoltura povera, integrata dalla pastorizia, e di bassa densità demografica, con nuclei abitati estremamente ridotti. È in questo quadro, caratterizzato da insediamenti sparsi e aziende agricole, che inizia a delinearsi quel fenomeno che oggi conosciamo come incastellamento e che finirà con il condizionare il paesaggio aquilano fino ai nostri giorni.

Al contrario di aree limitrofe come quella teramana o sabina, questo territorio non presenta un numero cospicuo di castelli prima dell’avanzata dei Normanni. Si ha notizia di poche fortificazioni sorte tra X e XI secolo, tra le quali spicca la precoce presenza del castello di Sassa, citato come castellum già nella metà del IX secolo.

Attualmente non si conservano resti della fortificazione, probabilmente localizzata a monte dell’abitato di Genzano di Sassa, dove era ubicato anche il precedente insediamento curtense, in relazione diretta con gli insediamenti rurali legati allo sfruttamento e alla gestione del territorio. Lo stesso fenomeno si manifesta per gli altri castelli citati dalle fonti in questo particolarissimo frangente storico, come i castelli di Sinizzo, di Preturo, di Camarda, di Roio e di Marana.

Queste fortificazioni, dunque, con ogni probabilità non sono altro che una naturale evoluzione di quegli insediamenti legati allo sfruttamento del suolo; non a caso nessuna di queste costruzioni risulta realizzata a fini prettamente difensivi. Le strutture, ubicate in aree precedentemente menzionate come curtes, villae o casali, risultano spesso accompagnate dalla presenza di un edificio di culto più antico, ulteriore prova dell’esistenza di un precedente insediamento sparso.

La nascita di queste poche fortificazioni, però, non incise in maniera determinante sull’organizzazione territoriale, che sembra rimanere ancorata alle precedenti strutture di tipo curtense, caratterizzate da abitati aperti e, probabilmente, legate a iniziative delle signorie fondiarie che iniziano a fare la loro comparsa nel territorio proprio a partire dal X secolo. È solo con la nascita di queste figure di signori locali che si pongono le basi per un accorpamento di quei piccoli insediamenti che costellano il paesaggio e che detteranno la nascita dell’incastellamento nell’area.

Questo processo è legato infatti ai tentativi sempre più insistenti di accrescimento dei propri possedimenti, spesso tramite delle usurpazioni, di cui le fonti documentarie riportano numerosi esempi nel territorio abruzzese, citando gli attori di queste dinamiche come raptores e invasores. Si tratta di piccoli proprietari terrieri che ampliarono il proprio dominio con la forza, sia sottraendo beni di proprietà dei grandi monasteri abruzzesi e laziali indeboliti anche dagli incombenti raids saraceni, sia consentendo la nascita di nuovi centri rurali fortificati.

Le prime usurpazioni relative al territorio in analisi compaiono nella documentazione a nostra disposizione in seguito all’elezione di Campone ad abate del monastero imperiale di Farfa nella prima metà del X secolo. Si trattava di un laico appartenente all’aristocrazia reatina, introdotta nel territorio da Ugo di Provenza, che riuscì a imporre in queste diocesi aristocratici in cerca di fortuna provenienti dalla Borgogna e permise a numerosi esponenti di questa nobiltà di espandere i propri possessi su vaste porzioni di territorio controllato dalla sua abbazia. In seguito questi personaggi, non accontentandosi più di usurpare terre ai monasteri, procedettero alla loro fortificazione e, dunque all’incastellamento, per un migliore controllo sul territorio, approfittando anche della debolezza degli enti ecclesiastici in seguito alle invasioni saracene.

Nonostante questi primi esempi di fortificazioni avviatisi con la fine del X secolo, fu solo a partire dal periodo normanno che avvenne la decisiva modifica dell’habitat dell’odierna area aquilana. Infatti, tra la fine dell’XI e la prima metà del XII secolo questa zona assunse un ruolo strategico nella vita del Regno, in qualità di spazio di frontiera con i possedimenti della Chiesa e di giunzione con le nuove vie dei flussi commerciali centro-settentrionali. Ciò è confermato da diversi fattori, come la posizione dei castelli o le quote di edificazione.

I primi insediamenti risultano sempre ubicati a quote relativamente basse – considerando la particolare orografia del territorio – comprese tra i 780 metri sul livello del mare di Sassa e gli 850 metri di Roio, con un differenziale di quota rispetto alla piana coltivabile circostante inferiore ai 150 metri. Discorso diverso, invece, per i successivi castelli normanni che raggiungono spesso quote elevate, fino ai 998 metri sul livello del mare di Ocre, ai 1105 metri di Pizzoli, ai 1208 metri di Tornimparte o i 1220 metri della rocca di Barete, con un differenziale spesso notevole, che si aggira sui 400 metri.

È chiara, dunque, la valenza militare di queste nuove fortificazioni, costruite in punti strategici a controllo delle vallate e della viabilità sottostante, con minore attenzione verso una ottimale gestione economica delle risorse.

In seguito all’interesse suscitato dal particolare ruolo strategico dell’Abruzzo settentrionale, cerniera di confine con lo Stato della Chiesa, il paesaggio subì una profonda e radicale trasformazione proprio durante i secoli interessati dalle conquiste normanne, con un embrionale incastellamento antinormanno, stravolto e successivamente riutilizzato dai nuovi conquistatori.

Questa nuova ondata di incastellamento previde la concentrazione della popolazione in insediamenti accentrati e appositamente difesi e la successiva costituzione di un territorio compatto a loro politicamente ascrivibile, con una massiccia e diffusa riorganizzazione delle colture e dell’allevamento transumante.

Come si può facilmente intuire, dunque, tra la fine dell’XI secolo e la metà di quello successivo, l’Abruzzo assistette a un proliferare di castelli con funzione sia difensiva che offensiva. Mentre alcuni castelli si devono ai signori locali per timore dell’arrivo dei Normanni, altre costruzioni furono opera proprio dei conquistatori che li realizzarono, spesso seguendo i caratteri tipici dei fortilizi d’Oltralpe, prima come vere e proprie teste di ponte per la conquista del territorio amiternino-forconese, area nevralgica dello scacchiere normanno, poi per una più ottimale difesa della frontiera settentrionale del Regno.

I castelli presenti nel territorio rispondevano a esigenze squisitamente militari, ben diversi da quelli che nel corso del X-XI secolo erano sorti per ragioni di natura economica e demografica, connessi con la rinascita agraria e dunque più finalizzati alla riorganizzazione dei territori che a scopi difensivi. I nuovi fortilizi rappresentano invece la radicale trasformazione delle strategie di insediamento di XI-XII secolo, sia per la loro particolare ubicazione a diretto controllo del territorio, sia per le loro caratteristiche morfologiche, topografiche e architettoniche.

Grazie alle indagini archeologiche in atto nel territorio aquilano, è possibile stabilire con un certo grado di sicurezza che durante la nascita della frontiera normanna solo alcuni di questi castelli furono fondati ex novo con una forte connotazione militare, mentre in altri siti fu messa in atto una ingente ristrutturazione dei preesistenti insediamenti, per meglio adattarli alle nuove esigenze di difesa che stavano emergendo.

Ruggero II lasciò il governo di queste terre ai signori locali che in precedenza li avevano controllati, senza imporre feudatari di stirpe normanna, con una originale condizione di strutture difensive ascrivibili all’ambito culturale normanno (legate alla tipologia della motte and bailey, insediamento fortificato tipico della regione della Normandia e dell’Inghilterra meridionale) ma gestiti da personale locale, appartenente ai lignaggi tradizionalmente presenti nella zona.

Una gestione diversa, invece, si verificò in alcune aree più esterne ubicate lungo la linea di confine del Regno, come le Terre Sommatine (il territorio gravitante attorno ad Amatrice, l’estrema frontiera settentrionale), annesse solo nel 1149 a seguito della conquista di Rieti e concesse a suffeudatari minori dei signori amiternini.

La strategia di difesa del Regno messa in atto da Ruggero II potrebbe aver previsto una sorta di “cuscinetto” costituito da questa prima linea difensiva, destinata semplicemente a vigilare e dare l’allarme in caso di pericolo, dando il tempo ai grandi feudatari dell’entroterra di organizzare le difese. Si tratta di un sistema di controllo del tutto nuovo rispetto a quelli precedenti, nel quale le fortificazioni non avevano più una funzione di barriera attiva o di presidio armato, ma solo quella di sentinelle costantemente vigili per avvisare tempestivamente in caso di attacchi esterni.

Nei territori di confine, dunque, venivano lasciate fortificazioni minori, concesse in suffeudo, eventualmente “sacrificabili” a vantaggio dell’entroterra, dove la strategia del Regno prevedeva di affiancare ai castella già esistenti nuovi insediamenti basati sul modello normanno della “motta”, come chiaramente emerso dalle indagini archeologiche del castello di Ocre e dalle ricognizioni su quelli di Cesura, Leporanica e Cascina, di chiara influenza normanna.

Queste fortificazioni, appartenenti alla tipologia della motte and bailey, costituite inizialmente da strutture in legno e successivamente trasformate in pietra, presentano puntuali confronti con “castelli-matrice” ubicati nel Nord della Francia e nell’Inghilterra meridionale. Ne sono esempi la motte and bailey d’Olivet nella foresta di Grimbosq e lo Château Ganne à La Pommeraye, entrambi nella regione di Calvados in Normandia, alle porte di Caen, o la shell keep di Restormel Castle ubicata nella cittadina di Lostwithiel, nel Sud/Est della Cornovaglia (Inghilterra sudoccidentale).

Le nuove opere che si affiancarono e sovrapposero a quelle esistenti furono inizialmente costituite nella maggior parte dei casi da torri di avvistamento poco complesse distanti dai siti abitati, indispensabili in un territorio accidentato come quello in oggetto. Solo dopo la definitiva conquista del Regno si passò alla realizzazione sistematica di veri e propri castelli di residenza feudale.

Le soluzioni adottate nell’Aquilano, dall’epoca normanna in poi, rappresentano, dunque, una sintesi tra il bagaglio di esperienze culturali e tecniche dei nuovi conquistatori e i saperi locali, proficuamente integrati nella gestione di un territorio impervio e in gran parte ancora indomito, ma estremamente importante per i Normanni da un punto di vista strategico e militare.

Alfonso Forgione

da Sivia Mantini | Storia

L’Abruzzo è una cerniera nella geopolitica tra Medioevo ed Età Moderna: terra di confine tra Regno di Napoli e Stato Pontificio è anche ponte tra Adriatico e Oriente, un luogo dove la circolazione di idee, cultura e mercati imprimeva la ricchezza delle contaminazioni e delle convivenze.

L’Aquila ebbe già dalla sua fondazione la caratteristica di essere città composita, formata dalle numerose popolazioni inurbate del contado e quindi dai loro dialetti e dalle loro culture, divenuta tappa di pellegrini, che la attraversavano per il giubileo di Celestino V, di mercanti, per la ricchezza della lana e la preziosità dello zafferano, e mèta di artisti, circolanti nella Penisola e in Europa, che committenti nobili coinvolgevano nell’abbellimento di dimore e cappelle.

L’età aragonese, nel secondo Quattrocento, segnò L’Aquila con l’inizio di un glorioso momento di sviluppo economico e culturale, pur con le latenti tensioni di convivenza con le fazioni filoangioine. Molti privilegi furono concessi alla città dal re Alfonso d’Aragona, con numerose esenzioni fiscali, con la valorizzazione del tratturo L’Aquila-Foggia che consentiva la transumanza verso la regia dogana di Foggia, con il riconoscimento dell’Arte della Lana e l’istituzione delle due fiere di maggio, capaci di favorire un’enorme circolazione di uomini e capitali.

Tra crolli e rinascite

Neanche il forte sisma del 1461, che impose una onerosa ricostruzione della città, riuscì ad arrestare il secolo del Rinascimento dell’Aquila che prosperò per i suoi commerci, specialmente lana e zafferano, estendendo le proprie relazioni fino a Firenze, Genova e Venezia, nonché in Francia, Olanda e Germania, diventando la realtà urbana più importante del Regno, dopo Napoli.

Il terremoto del 1461, seguito ai numerosi sismi del secolo precedente, aveva provocato l’arrivo di molte maestranze dal milanese, dal varesotto, dal comasco e dalla valle d’Intelvi, giunte in città per la ricostruzione del suo tessuto urbano, portando, insieme alle loro competenze, anche le loro culture ricostruttive in un fenomeno destinato a ripetersi per tutti i sismi successivi, fino a quello recente del 2009.

Questi flussi di uomini crearono anche nuovi insediamenti nella città ferita che si accresceva di botteghe in cui si parlavano altri dialetti, così come delle Confraternite di Sant’Ambrogio e, successivamente, di San Carlo. Si sviluppò anche una coscienza architettonica antisismica, che si confrontò con altre aree d’Europa nell’utilizzo di presidi lignei inseriti negli edifici destinati a limitare i danni dei crolli.

Tra Medioevo ed Età Moderna all’Aquila si verificavano molti terremoti, che spesso ne modificarono l’impianto senza mai sconvolgere la morfologia urbanistica. La città tendeva sempre a riedificarsi su se stessa fino al grande sisma del 2 febbraio 1703, che disegnò l’immagine tardo barocca della città moderna.

Dal contado alle New Towns

L’Aquila è, tra Quattrocento e Cinquecento, città demaniale che estende le sue giurisdizioni nell’area extra moenia. Questo rapporto così intenso con il territorio fuori dalle mura costruì la morfologia dell’immagine urbana come un corpo con le sue membra: il contado in realtà fu, per secoli, il polmone economico dell’Aquila, con pascoli che rendevano ottimo bestiame e pregiata lana, mentre il prezioso crocus sativus aveva permesso mercati ricchi e assidui di zafferano con acquirenti italiani e tedeschi, favorendo la nascita di un ceto mercantile attivo e molto abile nell’imprenditoria.

Uno snodo di passaggio centrale nel rapporto città-territorio avviene quando al termine del periodo aragonese L’Aquila si schiera su posizioni filofrancesi, incoraggiando la cosiddetta rivolta antispagnola del 1528, dalla quale derivò un clima di forte tensione nella dialettica con il territorio circostante. Il contado, privo di rappresentanti nelle istituzioni municipali e soggetto a tassazioni onerose, si ribellò chiedendo aiuto all’esercito francese accampato sulla costa. Le truppe spagnole, tuttavia, ripresero solidamente la città, imponendo tre pesanti oneri: la separazione della città dal contado e la fine dell’aquilana libertas, il pagamento della pesante tassa del Taglione e la costruzione del Castillo per volere di don Pedro de Toledo.

Il nuovo viceré infatti, affidandosi all’ingegno dell’architetto valenziano Louis Pirro Escrivà, intendeva proseguire la linea delle grandi fortificazioni militari che proteggevano il Regno. Con la separazione dell’Aquila dal contado l’anello che si era chiuso nella città per fondarla era ora distaccato da un atto politico: in questo territorio i castelli furono assegnati ai capitani spagnoli o venduti a nuovi feudatari, che con l’acquisizione dei titoli nobiliari, acquistarono nuova visibilità politica negli spazi di governo della città.

Questi borghi, con le estinzioni delle famiglie del patriziato aquilano, divennero Comuni fino al progetto del 1927 della Grande Aquila, voluto dal podestà Adelchi Serena, in cui otto di questi paesi persero la loro autonomia per essere inglobati nel Comune dell’Aquila. Attualmente questi centri hanno visto crescere nel loro territorio, dopo il recente sisma del 2009, le cosiddette New Towns, agglomerati di case dormitorio che hanno ospitato, e ospitano ancora ora, molta parte della popolazione dell’Aquila, in un abbraccio di accoglienza, ma anche di divisione, che richiama note antiche.

Forte Spagnolo, noto anche come Castello Cinquecentesco

Predicatori, pellegrini e “buttatelli”

Nella prima metà del Quattrocento San Giovanni da Capestrano inoltrò alla Camera della città la richiesta di fondazione di un ospedale cittadino. Questo evento fu molto importante per la storia dell’Aquila che ebbe il suo Ospedale Maggiore legittimato dalla bolla pontificia Licentia fundandi unum hospitale con la quale Niccolò V, nel 1447, aggregava all’ente i patrimoni degli altri ospedali urbani. Nasceva all’Aquila, dunque, l’Ospedale San Salvatore, circa negli stessi anni in cui nasceva a Milano la Ca’ Granda. L’ospedale non era un luogo solo di assistenza al malato, ma anche di ricovero, di cura, di protezione per “buttatelli”, bambini abbandonati, donne sole, indigenti e viandanti. La dimensione dell’ospitalità al povero come Christomimètes mutò la sua caratteristica nel processo di laicizzazione all’assistenza, che coinvolse molti istituti di cura dei malati e di raccolta di pellegrini in Italia. Il San Salvatore nasce con la caratteristica di essere un ospedale laico, voluto dal Comune della città, sul modello di esempi della penisola centro-settentrionale, come Siena e Firenze che rappresenta, proprio per questo, un caso originale nel meridione.

Nel Quattrocento la città fu nota anche per la lunga presenza di tre grandi santi francescani: San Bernardino da Siena, San Giovanni da Capestrano e San Giacomo della Marca. Alla morte di San Bernardino, nel maggio 1444, la cittadinanza ottenne da papa Eugenio IV l’autorizzazione a custodirne le spoglie per le quali fu edificata la monumentale Basilica eponima, accanto all’Ospedale San Salvatore, per volere dell’amico San Giovanni da Capestrano.

Molti artisti segnarono il Rinascimento aquilano: Raffaello Sanzio che intrecciò rapporti con la ricca famiglia Branconio e dipinse la Visitazione per la chiesa di San Silvestro (oggi al Museo del Prado a Madrid), e prima, Saturnino Gatti autore del ciclo di affreschi di Collemaggio e quello molto più elaborato di Tornimparte. Ancora, i pittori Andrea De Litio, Francesco da Montereale, Pompeo Cesura, Giovanni Paolo Cardone, i Bedeschini.

Raffaello, Visitazione, 1517, Museo del Prado, Madrid

Un allievo di Gutenberg

Nel 1481 Adamo da Rottweil, allievo di Johann Gutenberg, impiantò all’Aquila una delle prime tipografie, consentendo una larga diffusione di opere preziose nella Penisola, ma anche in Europa. L’arrivo di Rottweil segnò profondamente il Rinascimento aquilano, mentre le stamperie cittadine iniziarono a commerciare con Fabriano per l’acquisto della carta. Autori importanti venivano a stampare all’Aquila in una circolazione di uomini e idee in cui la città incrociò reti nazionali e internazionali.

Tra le numerose opere, oggi conservate nel fondo antico della Biblioteca Salvatore Tommasi e appartenute ai conventi aquilani, si annovera un esemplare rarissimo del manuale inquisitoriale per la persecuzione delle streghe, il Malleus Maleficarum, così come c’è la Geometria di Girolamo Pico Fonticulano, l’architetto che influenzò, con la sua proposta, gli interventi di ordine urbanistico nella città. Fonticulano si occupò della ristrutturazione del Palazzo del Capitano del Popolo, che poi lasciò per la corte di Madama: Margherita d’Austria, figlia naturale dell’imperatore Carlo V, duchessa di Parma e Piacenza, giunse all’Aquila il 16 dicembre del 1572, per porre la sua dimora nella città, di cui il fratello, il sovrano di Spagna Filippo II, le aveva affidato il governo fino alla morte, che sopraggiunse nel gennaio del 1586.

La corte di Margherita d’Austria

Margherita d’Austria ritratta da Antonio Moro nel 1562. Il dipinto è conservato nella Gemäldegalerie di Berlino

Nella seconda metà del Cinquecento la scena aquilana è caratterizzata dalla presenza della corte tardo rinascimentale dell’erede imperiale Margherita d’Austria. Palazzo Margherita assumerà, nel cuore dell’Aquila spagnola, il ruolo di laboratorio politico, simbolico e scenografico, inaugurando una fase di recupero di prestigio culturale a cui la città aspirava da tempo e che identificò con l’erede di Carlo V. Un ingresso fastoso con apparati artistici e propagandistici realizzati da intarsiatori e artisti accolsero Margherita, che da poco era tornata dalle Fiandre, in cui era stata governatrice. Tra monarchia spagnola e corte Farnese, Madama governò con equilibrio, anche organizzando sul piano amministrativo i suoi Stati Farnesiani d’Abruzzo, alcuni dei quali precedentemente medicei.

Nella corte all’Aquila si parlavano più di quattro lingue tra i musici della cappella musicale, i medici, gli speziali, gli artisti, i cancellieri, i notai e i segretari, oltre a tutto il personale di corte, di molte e diverse provenienze. Madama ospitò frequenti visite di personaggi illustri in cui la città si trasformava per cerimoniali e cavalcate, come quelle per l’ingresso del cardinale Alessandro Farnese, del marito il duca Ottavio, del figlio condottiero Alessandro, e come l’ingresso notturno, fastoso, di Giovanni d’Austria, venuto a trovare l’amata sorella, appena reduce dalla vittoria nella Battaglia di Lepanto.

L’Inventario farnesiano 372 ci consente di entrare in punta di piedi in questa piccola reggia rinascimentale nella quale Margherita conservava, oltre ai suoi tesori, i suoi gusti, le sue sensibilità: casse e bauletti con trine e profumi, cuscini di velluto «negro spelato per il cocchio», usati nei suoi numerosi e lunghi viaggi nelle Fiandre con la sua numerosa corte, attraversando Alpi e lunghe pianure verso le terre del nord Europa. Nel Palazzo aquilano c’erano poi reliquie, dipinti e ampolle di essenze forse del Gran Sasso, dove si recava il suo consigliere Francesco de Marchi, autore della prima ascesa nel 1573. E poi archivi di documenti e arazzi giganteschi, come quelli raffiguranti la Festa delle Driadi e Perseo alla corte di Atlante che oggi ornano le sale del palazzo romano del Quirinale.

In questo “Rinascimento” artistico e di rappresentazioni, L’Aquila entrava negli itinerari europei, scambiando esperienze politiche con il nord Europa, confluendo nelle migrazioni sociali delle maestranze milanesi e nel loro know how, commerciando con mercanti tedeschi lane e spezie, stampando esemplari di letteratura e diritto, ma anche di botanica e medicina in una circolazione di contaminazioni culturali che resero la città al centro di reti vicine e lontane.

Silvia Mantini

da Simone Sisani | Storia

L’occupazione romana del territorio aquilano – collocato in antico a cavallo tra area sabina (conca amiternina) e area vestina (valle dell’Aterno e altopiano di Navelli) – si realizza nei decenni tra IV e III sec. a.C., nel contesto delle guerre tra Roma e i Sanniti. Già nel 325 a.C., durante la seconda guerra sannitica, l’intenzione dei Vestini di schierarsi sul fronte anti-romano conduce a una rapida campagna militare che vede l’antica popolazione italica duramente sconfitta e costretta, nel giro di una ventina d’anni, a siglare un trattato di alleanza con Roma (302 a.C.), funzionale a garantire alle forze romane il transito verso la costa adriatica. A distanza di qualche anno, nel quadro del rinnovato scontro con i Sanniti, i Romani conquistano Amiternum (293 a.C.), snodo viario di importanza strategica: si tratta della prima tappa della conquista romana dell’alta Sabina, completata nel 290 a.C. grazie a una campagna militare che permetterà a Roma di estendere il controllo fino al territorio pretuziano (l’odierno Teramano) e alla costa adriatica. In queste ultime zone la conquista ebbe conseguenze molto pesanti sul popolamento locale: differentemente dalle più miti attitudini manifestate nei confronti dei Vestini, Sabini e Pretuzi vennero totalmente annientati e il loro intero territorio fu incamerato dal demanio romano.

L’occupazione militare si accompagnò in primo luogo, come di consueto, a una razionale organizzazione della rete viaria, con l’apertura, al principio del III sec. a.C., di due importanti assi stradali destinati a collegare Roma alla costa adriatica: la via Cecilia (un diverticolo della Salaria tracciato in direzione di Amiternum e di Hatria) e la via Valeria (il prolungamento della via Tiburtina, che nel tratto finale seguiva la valle dell’Aterno-Pescara). Le due strade erano collegate da una bretella tracciata lungo la valle dell’Aterno, l’altopiano di Navelli e la valle del Tirino, coincidente con un antico percorso della transumanza, che dopo gli interventi di sistemazione voluti dall’imperatore Claudio alla metà del I sec. d.C. prenderà il nome di via Claudia Nuova.

In termini di assetti amministrativi, la strutturazione della conquista venne attuata secondo due distinte strategie: mentre il trattato di alleanza consentì alle comunità vestine di preservare per oltre due secoli le originarie forme di autogoverno, l’alta Sabina venne interessata subito dopo il 290 a.C. da un massiccio intervento di colonizzazione, che condusse alla scomparsa delle culture locali. La romanizzazione del distretto giunge a pieno compimento al principio del I sec. a.C., quando anche i Vestini – schierati sul fronte degli insorti italici durante la guerra sociale – ottennero la cittadinanza romana. A partire da questo momento, l’unificazione giuridica dell’intera penisola consente a Roma di rimodellare in forma quanto più possibile omogenea le strutture amministrative locali, al fine di razionalizzare e armonizzare il rapporto tra potere centrale e autonomie municipali.

Nell’area in esame, uno degli esiti più evidenti del processo di romanizzazione è la nascita di due importanti centri urbani, Amiternum e Peltuinum, destinati ad accentrare le funzioni amministrative in un territorio in certo modo refrattario all’urbanizzazione e caratterizzato fin dall’età preromana da un popolamento di tipo sparso, frammentato in piccoli nuclei insediativi a carattere vicano.

Amiternum dovette svilupparsi già a partire dall’inizio del III sec. a.C. a seguito della distruzione dell’abitato preromano che sorgeva a monte, nell’area dell’odierna San Vittorino: nata in funzione dei coloni romani insediati in quest’area e sede dei funzionari (praefecti) inviati inizialmente da Roma per amministrare il territorio, la nuova città assunse veste propriamente urbana solo più tardi, alla fine del I sec. a.C., in connessione con l’ottenimento della piena autonomia municipale.

Sviluppi analoghi contraddistinguono il centro di Peltuinum: il sito, frequentato già in età arcaica, venne selezionato all’indomani della guerra sociale come polo amministrativo del distretto vestino “cismontano” in virtù della sua centralità rispetto a un territorio piuttosto articolato al suo interno, comprendente non solo la valle dell’Aterno ma anche l’altopiano di Navelli e la valle del Tirino. Il territorio – popolato da numerosi insediamenti minori (vici): tra gli altri, quelli di Furfo (presso Barisciano), Aufenginum (Fagnano Alto), Incerulae (Navelli) – era fin dall’origine suddiviso in due distinti settori facenti capo ai centri di Aveia (Fossa) e di Aufinum (presso Capestrano), rispetto ai quali Peltuinum si pone come una ulteriore e sovraordinata realtà istituzionale, con funzione di raccordo tra le diverse realtà locali e Roma: un assetto amministrativo senza dubbio peculiare nel quadro dell’Italia romana, che si configura come una sorta di compromesso tra la vocazione insediativa di tradizione preromana e le nuove esigenze di centralizzazione.

Il quadro insediativo di età romana è completato dalla presenza diffusa di santuari rurali, destinati ad articolare la vita sociale ed economica del territorio. L’esempio più significativo è costituito senza dubbio dal santuario di Civita di Bagno: un complesso monumentale a terrazze edificato tra il II e il I sec. a.C., dedicato al culto di origine sabina della dea Feronia. Il santuario – significativamente collocato al confine tra il comparto amiternino e quello peltuinate, a rimarcarne la valenza “comunitaria” – doveva, come di norma per queste strutture, ospitare mercati periodici: un luogo dunque non solo di cerimonie religiose ma anche di incontri e di scambi, destinato a intercettare il vasto movimento di uomini e merci legato alla pratica della transumanza.

Gli equilibri creati dal governo romano in questa regione si sfaldano progressivamente a partire già dal V sec. d.C., in connessione con la più generale crisi del settore occidentale dell’Impero. A farne le spese sono in primo luogo i grandi poli urbani di Amiternum e Peltuinum, a conferma se vogliamo del carattere in certo modo artificiale di insediamenti inscindibilmente legati agli assetti amministrativi imposti da Roma. L’abbandono delle città romane, i cui resti sorgono ora in aperta campagna, coincide in modo significativo con la rioccupazione nel corso dell’Alto Medioevo dei villaggi preromani, più facilmente difendibili ed in fondo più aderenti alla vocazione socio-economica e insediativa del territorio.

Simone Sisani

da Elena Percivaldi | Storia

Qual era il rapporto dei Longobardi con la città? Rispondere non è facile e per farlo occorre tener conto che al momento dell’ingresso in Italia i Longobardi erano ancora un popolo “migrante” che non aveva ancora assimilato appieno il concetto di stanzialità che potremmo definire “complessa”. In altre parole, la loro storia era stata caratterizzata da continui spostamenti, il che aveva loro impedito, di fatto, di insediarsi stabilmente e in maniera duratura in un territorio. D’altra parte, le zone da cui erano transitati – e anche la Pannonia, ultima “tappa” prima dell’ingresso in Italia – erano prive di grandi e medi centri urbani paragonabili a quelli presenti nella penisola. Per queste ragioni, all’indomani della conquista, i Longobardi occuparono le città e le elevarono a sedi ducali ma, concordemente con il concetto “tribale” di monarchia, non definirono subito una vera e propria “capitale”. Alboino scelse come residenza Verona andando a occupare il palazzo un tempo di Teodorico (situato probabilmente oltre l’Adige, sul Colle San Pietro) e lo stesso fece con Ticinum/Pavia (dove però insediò un duca), ed è possibile che queste scelte potessero essere dettate da ragioni di prestigio. In ogni caso quella che si configurò sin da subito fu una situazione urbana “policentrica”.

Il Regno longobardo alla sua massima espansione, dopo le conquiste di Astolfo (749-756)

Il concetto di “capitale” intesa come centro di potere e prestigio della monarchia e caratterizzata, per definizione, dalla presenza del sovrano con il tesoro e la sua corte è, del resto, di derivazione romano-imperiale. In Italia, a partire dal V secolo, questo ruolo era stato rivestito in modo particolare da Ravenna, scelta dall’imperatore d’Occidente Onorio come ultima capitale nel 405 e proprio per questo in seguito anche da Teodorico, che vi edificò palazzi e fortificazioni e ripristinò opere pubbliche in ossequio al costante richiamo ideologico di una capitale monumentale, luogo di esercizio del potere ma anche in cui si manifesta l’evergetismo del sovrano, già di tradizione romana. Con l’avvento dei Longobardi, però, tale concetto appare annacquarsi se non perdersi del tutto, soppiantato dal portato tribale dei valori di stirpe: sicché nella prima fase del regno le città di residenza appaiono scelte non tanto o non solo per il loro ruolo simbolico e di rappresentanza, quanto per il loro valore strategico. Verona, ad esempio, come ha ricostruito Gin Piero Brogiolo, era collegata a Ravenna da un sistema fluviale e rappresentava la «chiave di volta del sistema difensivo centro-alpino, lungo l’asse Adige-Garda minacciato dai Franchi».

Nel 589, tuttavia, la città fu devastata da un rovinoso incendio, che ne determinò la crisi e la decadenza e il conseguente abbandono come residenza a tutto vantaggio di Milano, scelta da Agilulfo e Teodolinda come nuova capitale del regno. A favore di Milano giocavano vari fattori: la posizione al centro della Pianura Padana, da sempre crocevia di traffici commerciali, ma anche il ruolo che le derivava dall’essere stata una delle capitali dell’impero, nonché sede della potente diocesi ambrosiana. La sua scelta fu quindi funzionale al disegno di consolidamento del regno in senso territoriale attuato dalla coppia reale, progetto che fu corroborato dall’adozione dell’iconografia imperiale tardo-antica come elemento di legittimazione e di prestigio.

Milano, del resto, era l’unica città che, vantando la presenza di edifici pubblici di grande impatto, poteva consentire lo svolgimento di azioni fortemente simboliche come l’associazione al regno di Adaloaldo, avvenuta nel circo. Milano, infine, fu oggetto di evergetismo da parte dei sovrani, come dimostrato dalle tegole con bollo di Adaloaldo realizzate in occasione della riedificazione o del restauro della chiesa di San Simpliciano. Un’attività che ebbe tuttavia il suo epicentro nella vicina Monza, a sua volta scelta come residenza suburbana, con la costruzione della chiesa di San Giovanni Battista, destinata a diventare mausoleo di Teodolinda, e del palazzo reale, arricchito con affreschi che illustravano i costumi dei Longobardi.

Alla scelta di Milano corrispose l’accantonamento di Pavia, che fino a quel momento aveva rappresentato un’altra delle residenze preferite dei sovrani longobardi: risultava infatti troppo compromessa con l’arianesimo, visto che i suoi centri di potere erano stati connotati come capisaldi ariani già in età gota. A Pavia inoltre si trovava l’area presso la quale si tenevano le annuali assemblee (gairethinx) dell’esercito e quelle straordinarie per l’elezione del re, quindi risultava troppo legata al potere tribale connesso al popolo-esercito dal quale la monarchia ora intendeva svincolarsi.

D’altra parte in questo periodo Pavia sembra effettivamente distinguersi come il luogo di raccolta del “dissenso” nei confronti della politica filocattolica e filo-romana della corona. Non a caso, anzi forse proprio per questo che a partire dal regno di Adaloaldo, il quale sceglie Ticinum come residenza stabile, si assiste alla progressiva sostituzione dei simboli “identitari” che costituivano il riferimento della fazione tradizionalista con quelli più propriamente cattolici e legati alla monarchia: è il caso della riconversione della cattedrale ariana di Sant’Eusebio, dell’esaugurazione del cimitero delle pertiche da parte di Rodelinda, moglie di Petrarito, attraverso l’edificazione della chiesa di Santa Maria ad perticas, e della fondazione, in città, di numerosi monasteri. Da allora Pavia avrebbe ospitato la dinastia “bavarese” destinata a regnare, con Pertarito, Cuniperto e Ariberto II, fino al 712. E fu quindi allora che divenne, e per davvero, la capitale del regno longobardo.

Cripta della Chiesa di Sant’Eusebio, fulcro della conversione al cattolicesimo dei Longobardi avviata da Teodolinda e in seguito sostenuta, proprio a Pavia, da re Ariperto I (653-661) e dal vescovo Anastasio

Un regno policentrico

Si è detto poc’anzi che il regno longobardo fu caratterizzato da uno spiccato policentrismo. Ciò è confermato anche dalla storia di città che capitali in senso stretto non furono, ma quanto a importanza e prestigio a tale rango si avvicinarono molto: Cividale, Brescia, Benevento e Salerno.

La prima, già sede del primo ducato fondato in Italia all’indomani dell’ingresso in Italia, rivestì sempre un ruolo di grande importanza a causa della sua vicinanza con il confine orientale (e infatti fu oggetto nel 610 di un rovinoso saccheggio da parte degli Avari). Originari di Cividale erano il potente duca Pemmone e i suoi figli Ratchis e Astolfo, entrambi prima duchi e poi sovrani: il primo committente del celebre altare conservato al Museo Cristiano del Duomo, uno dei capolavori indiscussi dell’arte longobarda, il secondo fondatore insieme alla moglie Giseltrude della cappella palatina (il celebre “Tempietto Longobardo”) destinata a diventare parte dell’importante monastero di Santa Maria in Valle. E cividalese era anche Paolo Diacono.

Cividale del Friuli, Tempietto longobardo (Oratorio di Santa Maria in Valle)

Quanto a Brescia, i suoi fasti in quest’epoca sono legati indissolubilmente alla figura di Desiderio, che vi ricoprì la carica ducale e fu anche l’ultimo re dei Longobardi. Desiderio scelse il territorio bresciano, di cui era probabilmente originario, come base del proprio potere economico e politico-militare, fondandovi monasteri (San Salvatore a Brescia, Leno, San Salvatore a Sirmione) e dotandoli in modo da renderli una riserva di ricchezza e uno strumento di dominio territoriale.

L’interno della chiesa di Santa Sofia

In parte paragonabile alla figura di Desiderio, di cui aveva sposato la figlia Adelperga, è Arechi II, duca di Benevento e poi princeps dopo la caduta del regno. Arechi II volle fare di Benevento una vera e propria capitale, fondando, su modello dell’Haghia Sophia di Costantinopoli, una chiesa-mausoleo dedicata a Santa Sofia e corredandola nel 762 delle reliquie dei XII Fratelli martiri (recuperate in varie città italiane) e nel 768, di quelle di S. Mercurio e di altri 31 santi martiri e confessori. Nell’intraprendere quest’azione egli dichiarò di volerla edificare «per la redenzione della mia anima e per la salvezza della nostra gente e della nostra patria»: in altre parole, per farne il santuario nazionale dei Longobardi nel Mezzogiorno. Oltre a Santa Sofia e all’attiguo monastero femminile di Benevento, Arechi II diede ordine di costruire a Salerno un grande palatium corredato da importanti iscrizioni dedicatorie, che fosse simbolo del suo potere ormai principesco – così si era elevato all’indomani della caduta del Regnum –, esercitato richiamandosi ancora una volta al modello romano-bizantino, ritenuto legittimante.

Da questa rapida carrellata emerge quindi come la capitale sia passata dall’essere “itinerante” a divenire stabile via via che il regno andava consolidandosi; adottando una simbologia di potere ispirata al mondo romano, i Longobardi la trasformarono progressivamente nel simbolo stesso della loro regalità e come tale la dotarono di beni che una tale regalità potessero incarnare e rendere manifesta a tutti. La progressiva crescita di importanza della città raggiunse il suo culmine alla fine del regno, quando essa tornò ad essere di nuovo, come in epoca tardoantica, il centro di potere e di residenza delle élite: il re e la sua corte, ma anche la ricca aristocrazia fondiaria che, a imitazione del sovrano stesso, vi fonda edifici, chiese e monasteri. Grazie a queste attività, che presuppongono la presenza di maestranze, di artigiani e di un notevole know how tecnologico e artistico, nonché di traffici commerciali e di comunicazioni per quanto su scala minore dato il pressoché inesistente controllo delle vie marittime, i centri urbani riuscirono a mantenere un profilo vivace e dinamico per tutto l’alto Medioevo, preparandosi al “grande salto” che li avrebbe visti protagonisti indiscussi, a partire dal Mille, di una nuova era.

Elena Percivaldi